La succulente autobiographie d’Abdelali Sabia

S’il y a une chose qu’on a toujours reprochée à la plupart des écrivains marocains, c’est de commencer leur carrière par une autobiographie. Un récit sur sa propre vie est une réflexion qui doit se faire avec beaucoup de recul et de lucidité. Prétendre écrire sur soi alors qu’on n’a pas encore, ou si peu, vécu n’est rien d’autre qu’une fanfaronnade. Voilà pourquoi la plupart des autobiographies marocaines restent plates, creuses, insignifiantes, jalonnées de sublimations et/ou de dramatisations. Avant d’écrire une autobiographie, il faut d’abord vivre, accumuler suffisamment d’expériences, maîtriser les outils de l’écriture, avoir un style et surtout une raison valable pour convertir son texte en objet littéraire. Autrement, ce n’est que de la rédaction.

Abdelali Sabia n’a jamais prétendu devenir écrivain, encore moins faire partie, comme il l’écrit lui-même, du « banquet » des autobiographes, bien qu’il possède tout pour l’être. Modestie ou fausse modestie ? Le connaissant de très près, je sais qu’une facette de sa personnalité, celle d’un écrivain, a été longtemps sacrifiée sur l’autel de cette modestie, ce qui nous a privés durant des années de sa belle plume. Sabia a une haute, très haute idée de la littérature, et c’est cela même qui l’a dissuadé de s’y frotter, estimant qu’il n’a pas suffisamment maîtrisé la science de la littérarité pour s’y aventurer (j’en connais qui n’en ont ni la science ni la conscience et qui se prennent pour des Dostoïevski, mais passons). « Tout le monde y va de son écriture, précise Sabia. Et que je t’écris, et que tu me réponds ! Des messages ! Voilà la revanche des non écrivant en marche, une nouvelle littérature à la portée de ceux qui savent juste parler et déchiffrer des caractères est en pleine expansion. (…) Le rêve, l’inaccessible, le Graal, était, pour un inconnu, de pouvoir “publier”, et quand on y arrive, l’autre chemin de croix est de durer. Aujourd’hui, le plus dur serait de ne pas publier (…) aujourd’hui, on ne publie plus, on partage. On ne publie plus, on clique. »

Lorsque Sabia écrit, ce n’est pas pour cliquer, ni pour partager, ni pour recevoir des likes, mais pour faire de la littérature. Sartre, à qui Sabia fait un clin d’œil, avait déjà dit qu’avant de faire acte d’écriture, il n’est pas seulement indispensable de savoir écrire, ou d’avoir quelque chose à dire ; il faut aussi être conscient du fait que ce que l’on écrit vaut la peine d’être lu. Si l’on applique cette règle à ce qui se publie depuis des décennies, les trois quarts de notre littérature se retrouveraient dans des poubelles.

Sabia non seulement sait écrire (il a un style fluide, épuré, sans fioriture ; un style qui jongle aisément avec tous les registres de la langue française : du plus classique au plus argotique), mais il sait pourquoi il écrit, et surtout POUR QUI il écrit. Il n’écrit pas pour devenir célèbre, pour gagner de l’argent, pour impressionner, pour tuer le père, pour inscrire son nom sur le mémorial des écrivains ; il n’écrit pas non plus pour être applaudi et fêté. Non. Sabia écrit parce qu’arrivé à un certain âge, l’âge de regarder dans le « rétroviseur », comme il le dit si justement, il a compris que l’écriture est sa véritable compagne, sa dernière dulcinée à qui il conte fleurette et avec qui il fleurit son présent. Lorsque l’écriture devient une âme sœur, elle accouche toujours de belles œuvres.

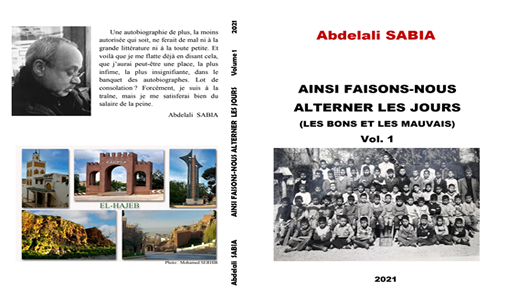

C’est une belle œuvre que nous propose Sabia avec son dernier livre Ainsi faisons-nous alterner les jours. Une autobiographie en deux volumes que l’auteur adresse à une seule personne : sa fille, celle qu’il n’a pas vu grandir, ou si peu, celle qui n’a pas vraiment connu son père, celle qui a peut-être une fausse idée de ce qu’il est, celle qui croit que son papa l’avait abandonnée. « J’ai voulu te dire, ma fille (écrit-il) ce que j’ai fait, ce que j’ai été, non comme on lit un livre, mais comme on regarde un tableau. » (p. 18)

Et le tableau est autant multiforme que multicolore ; tantôt réaliste, tantôt impressionniste, tantôt surréaliste ; déroutant par moment, interpellateur parfois, ironique souvent. Cela commence avec l’enfance à El-Hajeb, la petite bourgade dans laquelle le père de Sabia a choisi de s’installer en tant qu’instituteur alors qu’il menait une vie paisible à Fès (lieu de naissance d’Abdelali). De ce village aux trois cimetières, aux trois sources d’eau et aux trois quartiers, l’auteur dresse une image nostalgique. Chose qui surprend le lecteur, car cette enfance est loin d’être heureuse et on aurait plutôt tendance à croire que l’auteur chercherait à l’effacer de sa mémoire, car entre un père irascible dont les seuls outils de langage sont les coups, le bâton, la ceinture, les punitions qui deviennent vite des tortures (le père changera complètement de comportement plus tard, après son incarcération à cause d’une affaire de corruption de laquelle il sortira innocent, mais pas indemne) ; entre les falaqas de SSi Lahcen, les bastonnades de M. Moustique et les humiliations de tous les instituteurs ; entre le froid glacial, les diverses privations et l’ennui, etc., l’enfance de Sabia porte les stigmates de l’indigence, de la détresse, de la peur et de la haine de l’école.

Un autobiographe de pacotille aurait eu recours à la dramatisation de cette période et aurait converti une telle enfance en un stratagème pour gagner l’empathie du lecteur, mais Sabia ne cherche jamais les larmes du lecteur, encore moins sa compassion. Les pleurnicheries, le divan, la psychanalyse à deux sous, le complexe d’Œdipe, les traumas, le pathos et tout l’arsenal freudo-jungo-lacanien de ceux qui se complaisent dans la victimisation, qui cherchent à exhiber leurs souffrances, à régler leurs comptes avec un père despote, à pleurer une mère martyre, à dénoncer la société, à critiquer le régime, etc. Tous ces ingrédients qui ont constitué le fameux menu mille fois rabâché par les autobiographes maghrébins n’intéressent pas Sabia. Il ne connaît que trop les tares de ces derniers pour y succomber. Certes, Sabia nous raconte dans les détails, avec un réalisme convaincant, tout ce qu’il a enduré à la maison, à l’école et au lycée, mais il le fait avec humour, avec une autodérision qui désarme le lecteur. Point de victimisation ni de règlement de compte. Cela ne l’empêche pas de critiquer ce qui est critiquable, notamment l’enseignement qui n’était plus un plaisir, mais un calvaire, et les professeurs qui n’étaient plus des éducateurs, mais des machines à briser l’enfance. « L’école, tu l’auras compris, ma fille (écrit Sabia), nous y allions non dans l’espoir d’apprendre, non qu’elle procure un plaisir quelconque, quel qu’il soit, il n’y en avait pas. Nous y allions avec la peur dans le ventre, une angoisse qui nous tord les tripes, mais avec beaucoup, beaucoup d’espoir, de revenir entier le soir, d’échapper par inadvertance à l’inévitable correction individuelle ou collective. On en prenait souvent les uns pour les autres, avec les autres. Une seule idée, une seule envie, nous faisait continuer, celle de quitter un jour l’école et les instituteurs. » (p. 101)

Pratiquement tout le premier volume de cette autobiographie est consacré à l’école ; le deuxième au lycée Tarek ibn Zyad d’Azrou où Sabia passe 3 années d’internat ; trois années décrites de façon minutieuse, avec ses hauts et ses bas, ses rires et ses larmes, ses ennuis et ses passions, ses premières amours et ses désillusions, ses réussites et ses échecs. Sabia a choisi, surtout dans le 2e volume, de construire son texte sur une succession d’anecdotes aussi succulentes les unes que les autres. Il n’a pas respecté pour cela la chronologie des événements ; il nous les livre au gré de sa mémoire tantôt trouée, tantôt tatouée. Ce qui convertit le récit en une multitude de digressions qui loin de le déconstruire lui ajoute un attrait supplémentaire. Tout cela servi dans un plat bon enfant. L’autodérision étant le maître-mot, l’auteur s’y adonne à cœur joie ; se reprenant sans cesse (aussi bien dans le corps du texte que dans les notes de bas de page), riant de sa propre érudition, s’excusant malicieusement de l’emploi de citations savantes, parodiant quelques tournures phrastiques vieillottes ; un auteur aussi qui a une propension jubilatoire, peut-être cathartique ou tout simplement espiègle, à sous-estimer ses capacités, à dénigrer son physique, à afficher ses complexes , à user de façon parfois ostentatoire de l’ironie et du sarcasme contre sa propre personne… Bref, un auteur qui ne se prend jamais au sérieux, mais qui nous parle de sujets extrêmement sérieux ; car il s’agit, ne l’oublions pas, de rendre compte de sa vie à sa propre fille afin que celle-ci comprenne ce qui a forgé la personnalité de son père.

Ainsi faisons-nous alterner les jours est une autobiographie à lire, absolument, non seulement pour la beauté du style, mais aussi pour découvrir que derrière l’histoire personnelle de Sabia, il y a l’histoire de toute une génération du Maroc profond qui a beaucoup souffert, qui n’a jamais marchandé sa dignité, qui n’a jamais renié ses origines, qui n’a pas baissé les bras, qui n’a pas été pleurnicharde encore moins nombriliste, qui, contre vents et marées, a réussi sa carrière et est devenue une référence pour les autres. Elle mérite pour cela tout notre respect et notre hommage.

Cela dit, sachant que le 2e volume s’achève sur l’obtention du Baccalauréat, nous sommes impatients de lire la suite qui sera, à n’en pas douter, encore plus sarcastique, mais oh combien instructive.