Par Beniaich Mohamed

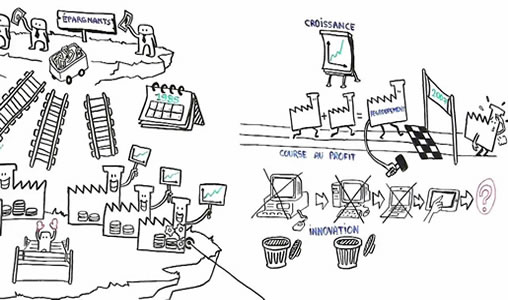

Le néolibéralisme a provoqué de profondes transformations dans la structure macroéconomique de l’économie réelle mondiale dont la sphère de production et de circulation des marchandises ont une valeur sociale dépensée en eux par la force de travail et dont les formes dominantes sont industrielles et commerciales appartenant à la forme M-C-M ‘(Money- Commodity-Money’), pour , ainsi, inaugurer une nouvelle ère de financiarisation comme processus par lequel les marchés financiers, les institutions financières et les élites financières acquièrent une plus grande influence sur la politique économique et les résultats économiques, y compris la répartition du pouvoir économique, de la richesse et des revenus. Le résultat est d’impacter les comportements, les lois et le choix des dispositions institutionnelles et transformer le fonctionnement du système économique aux niveaux macro et micro.

Les principaux impacts sont (1) d’élever l’importance du secteur financier par rapport au secteur réel, (2) de transférer les revenus du secteur réel vers le secteur financier, et (3) d’augmenter l’inégalité des revenus et de contribuer à la stagnation des salaires. (Thomas I. Palley). Dans son livre (Financialization and the US Economy) Ozgur Orhangazi note que depuis la disparition du système de Bretron Woods (1944-1971) et le passage à des taux de change flottants et l’éradication du contrôle des capitaux, les États-Unis ont tenté de surmonter leur position de plus en plus non compétitive dans l’économie mondiale, et de maintenir ainsi leur pouvoir structurel, grâce à leur capacité de décider librement du prix du commerce mondial et de la monnaie de réserve – c’est-à-dire la norme du dollar papier ou le seigneuriage du dollar.

Cela a à son tour permis aux États-Unis d’exercer leur pouvoir structurel sur d’autres États, en particulier ceux du Sud, en influençant les arrangements monétaires et de crédit internationaux dans l’économie mondiale, car à mesure que les marchés financiers internationaux se développent en taille et en puissance, l’économie américaine, qui absorbe la majorité de ces flux, en fait de même. Cette relation apparemment symbiotique entre les États-Unis et la mobilité des capitaux libres est capturée dans ce que Peter Gowan a appelé Le régime dollar- Wall Street d’hégémonie mondiale (Dollar Wall Street Regime (DWSR).

Cette financiarisation néolibérale , comme forme extrémiste et agressive de fonctionnement de l’économie mondiale a réussi à assumer une indépendance institutionnelle accrue et complexe en tant qu’activité économique spéculative et lucrative (La finance de l’ombre ou shadow banking, arbitrage spéculatif optimal, spéculation boursière, spéculation immobilière, achat et vente papier commercial et obligations, commerce monétaire et de devises et spéculation, assurance, La bulle Internet ou bulle technologique , prolifération des produits dérivés (et non réglementés), commerce électronique, numérisation et formules mathématiques complexes, etc.. Le crédit et la dette sont des mécanismes fournissant de l’oxygène au néolibéralisme en tant que système social, garantissant le flux de capitaux et de services, notamment via la création de monnaie et de valeurs fictives.( A titre d’exemple, les capitalistes ayant besoin d’emprunter pour investir dans la production et l’innovation technologique – intensifiant ainsi l’extraction de la plus-value relative – le crédit qu’ils reçoivent n’est qu’une anticipation de la production de valeur future comme contre-valeur, d’où sa nature « fictive » . (Ellen Hodgson Brown – Web of Debt. The Shocking Truth about our Money System-Third Millenium (2008)).

Le capital fictif est toujours une partie organique de la forme de crédit et le fonctionnement asymétrique de la forme de valeur remplace sa tendance à la concentration/centralisation. Ainsi, il n’existe aucune garantie que l’avenir générera la valeur promise en garantie, le résultat étant une augmentation de l’écart entre les valeurs «réelles» et «fictives»). Qui plus est, le néolibéralisme a les moyens de s’approprier des instruments de crédit qui échappent à la banque et à la finance chaque fois qu’il est confronté à une crise (de suraccumulation) dans l’industrie et la production réelle de matières premières – lire: «John, H Cochrane : Financial Markets and the Real Economy (Foundations and Trends in Finance)». Ce qui poussait Richard Duncan jusqu’à dire que cela ne devrait pas vraiment être appelé «financiarisation» mais plutôt «créditisme».

Une fois la contrainte [la chaîne en or] supprimée [. . . ], elle a également levé toute contrainte sur la quantité de crédit pouvant être créée. Il a été facile pour les États-Unis de maintenir leur adhésion à l’or au cours des premières décennies d’après-guerre, car ils détenaient la plupart de l’or mondial [. . . ]. Le crédit et la dette sont les deux faces d’une même médaille. Aux États-Unis, la dette totale – dette publique, des ménages, des entreprises et du secteur financier combinée – est passée de 1 billion de dollars en 1964 à plus de 50 billions de dollars en 2007. La croissance du crédit à cette échelle est considérée comme naturelle ; mais en fait, c’est quelque chose d’entièrement nouveau sous le soleil – rendu possible uniquement parce que les États-Unis ont rompu le lien entre le dollar et l’or. L’explosion du crédit a créé le monde d’aujourd’hui [. . . ]. Je l’appelle «créditisme». (Vassilis K. Fouskas, Constantine Dimoulas (auth.) – Greece, Financialization and the EU_ The Political Economy of Debt and Destruction-Palgrave Macmillan UK).

Wade (2005) appuie par sa définition élaborée de la financiarisation ces affirmations

«La financiarisation fait référence à la domination croissante de l’économie financière sur l’économie réelle, comme le montre (a) le resserrement du verrouillage institutionnel et la répartition du revenu national vers les propriétaires de capitaux et loin du travail (en fonction des salaires et traitements), et (c) la redistribution rapide du revenu national vers les 10% les plus riches et 1% des ménages. (Wade 2005: 4).

La financiarisation renvoie, en ce sens, à la manière dont les sociétés multinationales, depuis la soi-disant « révolution de la valeur actionnariale », sont devenues moins considérées comme des producteurs ou des distributeurs de biens et de services et davantage comme des vecteurs de capitaux spéculatifs (Fine 2010;Hudson 2010; Ho 2009).

Sayer fait valoir que les quatre dernières décennies ont été caractérisées par un transfert de richesse non seulement des pauvres vers les riches, mais dans les rangs des riches : de ceux qui gagnent leur argent en produisant de nouveaux biens ou services à ceux qui gagnent leur argent en contrôlant les actifs existants et en récoltant la rente, les intérêts ou les gains en capital. Le revenu gagné a été remplacé par le revenu non gagné.

Le plus grave est que cette financiarisation accentue L’endettement et l’asservissement de l’Etat et la société : les gouvernements sont contraints de conclure un « pacte avec le diable » par lequel la crédibilité du marché occupe une place centrale dans l’élaboration des politiques dans ces domaines : taux de change et d’intérêt ainsi que des politiques budgétaires strictes. Ces derniers peuvent commencer à entrer en conflit ou même prendre le pas sur d’autres préoccupations nationales, en particulier les besoins de larges couches de la population, tels que la classe ouvrière, les pauvres des zones urbaines et rurales. Geoffrey Underhill résume les tensions entre ces deux forces sociales de la manière suivante : «[la croissance de la volatilité du capital et de la mobilité] limite l’autonomie politique des … gouvernements élus, en particulier en ce qui concerne le taux de change et la politique monétaire mais aussi en ce qui concerne les politiques fiscales et sociales». Le processus politique est donc inhérent à un «déficit de légitimité» substantiel. Cela a poussé les autorités politiques à accepter une « restructuration globale » constante, qui peut entraîner des effets déstabilisateurs pour les sociétés nationales.

La financiarisation signifie, aussi, une pénétration profonde des idées financières, des tropes, des logiques et des processus dans le tissu de la vie quotidienne (voir Martin 2007). Nous pouvons prendre l’exemple de l’éducation. Non seulement il est devenu un produit hautement individualisé dans lequel les étudiants sont invités à investir afin d’obtenir le résultat d’une vie stable et bourgeoise. Il est devenu un moyen clé par lequel les individus sont intégrés dans l’économie financière mondiale.

Les travailleurs sont obligés d’organiser leur vie quotidienne autour de la «logique de l’investisseur», de la gestion active des risques individuels et de l’implication sur les marchés financiers mondiaux. La citoyenneté et les droits sont en train d’être reconceptualisés en termes d’accès universel à des produits financiers « sûrs» et abordables (Kear, 2012) – redéfinissant la preuve philosophique d’existence de Descartes comme: «Je suis redevable, donc je suis» (Graeber, 2011).

De cette façon, la financiarisation se transforme en une « technique de pouvoir » pour maintenir un ordre social particulier (Palma, 2009; Saith, 2011), dans laquelle la tâche délicate d’équilibrer les revendications sociales concurrentes et les résultats distributifs est déchargée dans la « main invisible » qui opère sur des marchés financiers anonymes et «aveugles» (Krippner, 2005, 2011).

(The Great Debt Transformation_ Households, Financialization, and Policy Responses-Palgrave Macmillan US (2016)).

Les droits sociaux sont remplacés par la dette

Après tout, ce n’est que par l’endettement que la majorité des individus peuvent couvrir les coûts de l’érosion de l’État providence après des années d’agression néolibérale, les coûts de l’éducation, des soins de santé, de la garde d’enfants, du transport et du logement ayant été téléchargés sur les individus sous forme de frais d’utilisation (Soederberg 2013), représentant un transfert massif de risque sociétal (Hacker 2006).

Du point de vue de la possibilité de changement, cela signifie qu’il y a un double défi. Le changement nécessite de gagner à la fois la lutte politique et la guerre des idées contre le néolibéralisme et cela nécessite, comme George Monbiot l’a écrit dans le journal The Guardian : Ce que l’histoire du keynésianisme et du néolibéralisme montre, c’est qu’il ne suffit pas de s’opposer à un système brisé. Une alternative cohérente doit être proposée. Pour les démocrates, les syndicats et la gauche au sens large, la tâche centrale devrait être de développer un programme économique VIABLE ET PROGRESSISTE, une tentative consciente de concevoir un nouveau système, adapté aux exigences du 21e siècle.